Le mythe du bouton magique

L’idée est simple. On clique, et l’IA pond un chef-d’œuvre en quelques secondes. Cette image rassure les décideurs pressés, ceux qui n’ont jamais vu un brief correctement rédigé de leur vie, mais qui fantasment sur la productivité infinie. Oui, un outil peut générer un visuel ou un texte en un claquement de doigts. Mais ce n’est pas un produit fini. C’est que le début du chemin, un brouillon, souvent bancal, parfois inutilisable.

Les « 5 minutes » ne mesurent pas le travail, mais la durée de la première sortie. Comme si on jugeait un architecte sur le temps qu’il met à tracer un croquis, en oubliant complètement la phase où il faut vérifier que le bâtiment ne s’effondrera pas.

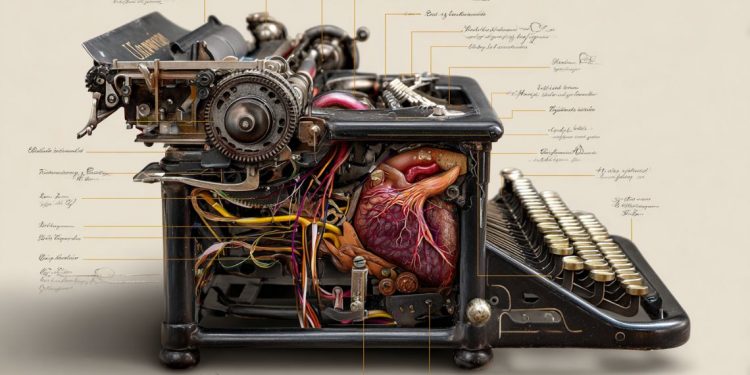

Les coulisses invisibles

Ce que personne ne mentionne dans le slogan, ce sont les heures passées avant et après la génération. Avant : comprendre le besoin réel, écrire un prompt précis, anticiper les pièges. Après : vérifier la cohérence, corriger les erreurs, harmoniser le style, intégrer dans un format utilisable.

Ces étapes ne font pas rêver dans une démo commerciale, mais elles représentent souvent 80 % du temps total. Le clic ne fait pas tout, et encore moins le bon résultat du premier coup.

Plus on exige un rendu spécifique (les contraintes comme le respect d’une charte graphique, la conformité à une tonalité, ou mieux encore avoir juste des données exactes), plus le temps explose. Obtenir un visuel professionnel avec Midjourney ou Flux peut nécessiter 15 itérations ou plus. Chaque essai dure une ou deux minutes, sans compter le tri et les retouches. Pour un texte, même combat. Plusieurs allers-retours avec l’IA, puis une réécriture finale humaine. Les « 5 minutes » se transforment vite en deux heures.

Car oui le mythe s’effondre dès que la commande dépasse le simple « fais-moi un truc joli ».

L’illusion d’automatisation totale

Ce discours fonctionne, car il vend un fantasme : celui d’une machine qui « sait » et qui « comprend ». La réalité est moins glamour. Un modèle de langage prédit statistiquement ce qui devrait venir après, sans intention, sans sens critique, sans contexte culturel. L’IA ne « pense » pas, elle combine et arrange des morceaux de données existantes.

Ce que les commerciaux appellent « automatiser » signifie en fait « déléguer à un stagiaire qui n’a jamais vu votre secteur » et on en connaît de nombreux dans les Relations Presse par exemple qui bâtissent des GPT personnalisés alors qu’ils n’ont aucune idée du métier). L’idée d’une IA en stagiaire rapide qui ne se plaint jamais est plaisante, mais en réalité il faut tout vérifier derrière.

Le travail créatif sous-coté

En prétendant qu’un livrable se fait en « 5 minutes », on insinue que tout ce qui se faisait avant était du temps perdu. Traduction pour les béotiens : baisse des tarifs pour les freelances, réduction des délais pour les agences, pression accrue pour livrer plus vite que la machine. On réduit la valeur à la vitesse, comme si la pertinence et l’originalité étaient des options payantes.

La création ne se mesure pas au chrono. Elle se mesure à l’impact et à la justesse. Ce que l’IA génère vite n’est pas toujours ce dont le public se souviendra.

Ce mythe est aussi un outil politique dans l’entreprise. Il justifie les décisions de management les plus absurdes comme couper un budget en deux, imposer un délai impossible, lancer trois projets simultanément. Produire vite devient une vertu, peu importe si c’est mal ou creux.

La vitesse comme valeur suprême mène au court-termisme : sortir un contenu bancal aujourd’hui plutôt que travailler une idée qui tiendra demain. On remplace la stratégie par la frénésie.

Le vrai intérêt de l’IA

Sans oublier les erreurs à la chaîne, conséquences de tout travail avec une IA. Une économie immédiate se transforme en coût de réparation, voire en crise de communication.

Le potentiel réel de l’IA ne réside pas dans une promesse de « 5 minutes », mais dans sa capacité à multiplier les options, à explorer des variantes qu’aucune équipe ne pourrait tester manuellement en si peu de temps. Ce n’est pas un raccourci vers la perfection, c’est un atelier d’expérimentation permanent.

Thomas VIDOT

Les 500 heures avant le « 5 minutes »

On oublie commodément, dans le discours « ça prend 5 minutes », tout ce qui précède la première ligne de prompt. Certains créateurs travaillant sérieusement avec l’IA ne se contentent pas d’un abonnement à un service en ligne. Ils déploient des solutions lourdes sur des machines puissantes, souvent bardées de GPU hors de prix, pour travailler en local, en open source. Pas pour le plaisir geek de faire chauffer la carte graphique : pour des raisons très concrètes de sécurité, de performance et de personnalisation.

Les contrats exigeants (confidentialité des données, rendu ultra-spécifique, absence totale de fuite vers des serveurs externes) imposent souvent d’héberger et d’exécuter les modèles chez soi ou dans une infrastructure dédiée. Et là, la « magie » de l’IA ressemble beaucoup à du cambouis : configuration pointilleuse, compilation interminable, ajustement des librairies, installation de dépendances capricieuses, compatibilité des drivers, réglages fins pour éviter que tout plante en pleine génération.

Ce travail d’ombre se chiffre en centaines d’heures avant même de lancer le premier prompt. Il faut adapter les modèles, les mettre à jour, les entraîner sur des bases de données spécifiques, tester leur comportement, corriger les dégradations de qualité d’une version à l’autre. Tout cela pour que, au moment où un client demande « Tu peux me faire ça en 5 minutes ? », la réponse technique soit effectivement possible… mais uniquement parce que des mois de sueur et de débogage ont déjà été investis.