Ce débat dépasse le cadre théorique. De nombreux créateurs, podcasteurs, artistes ou développeurs explorent aujourd’hui les possibilités offertes par l’IA pour produire des contenus nouveaux. Cela me concerne en tant que créateur et animateur d’une chaîne de podcasts 100 % générés par IA. Dans mes épisodes, je fais intervenir une personne disparue pour raconter l’histoire de l’intelligence artificielle. Mais ce type de création soulève une question simple : en a-t-on légalement le droit ?

Ai-je le droit d’utiliser la voix originelle de mon invité disparu pour recréer l’histoire ? Et comme je vois chaque jour des créations audio ou visuelles qui flirtent dangereusement (ou carrément franchissent) les limites du droit d’auteur, j’ai voulu en savoir plus. Dernier exemple en date : les images produites par GPT-Image qui reprennent sans autorisation le style du Studio Ghibli !

Face à ce flou juridique et aux inquiétudes croissantes dans les milieux créatifs, il devient crucial de faire le point. Que dit réellement le droit français aujourd’hui sur les créations générées par IA ? Quelles en sont les limites ? Quels sont les risques encourus par les créateurs, et comment peuvent-ils protéger leurs œuvres — ou leur propre voix ? Ici, je vous propose un article qui résume simplement le cadre légal autour du droit d’auteur à l’heure de l’IA, pour vous permettre de mieux comprendre, mais surtout de mieux vous positionner.

Droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle : voix humaines, œuvres synthétiques et cadre juridique

L’intelligence artificielle a évolué si vite dernièrement qu’elle est maintenant capable de générer des contenus artistiques ou de cloner des voix humaines de manière autonome. Ces avancées soulèvent des questions juridiques complexes, mêlant le droit d’auteur (protection des œuvres de l’esprit) et les droits de la personnalité tels que le droit à l’image et le droit à la voix. Peut-on librement utiliser la voix d’une personne (vivante ou décédée) pour créer une chanson ? Quelles autorisations sont nécessaires, et à qui appartiennent les œuvres créées par IA ? Enfin, comment le droit français évolue-t-il en 2024-2025 face à ces enjeux, et quelles leçons tirer des approches d’autres pays (États-Unis, Canada, Japon, etc.) ?

Cet article fait le point sur le cadre légal, illustre les problématiques par des exemples et des jurisprudences, puis compare avec l’international afin de dégager des perspectives.

Avant de commencer, voici quelques descriptions :

- Droit d’auteur : ensemble des règles juridiques qui confèrent à un créateur une protection exclusive sur ses œuvres de l’esprit (littéraires, musicales, artistiques, etc.), incluant des droits patrimoniaux (exploitation économique) et moraux (intégrité et attribution).

- Code de la propriété intellectuelle = recueil législatif français qui regroupe l’ensemble des textes protégeant les créations intellectuelles (œuvres d’esprit, inventions, marques, etc.) et qui définit notamment les règles relatives au droit d’auteur.

- Droit moral = ensemble de prérogatives inaliénables et perpétuelles qui permettent à l’auteur de revendiquer la paternité de son œuvre, de s’opposer à des modifications portant atteinte à son intégrité et de contrôler l’exploitation de celle-ci.

- Droit à la personnalité = droits reconnus à tout individu pour protéger son image, sa voix, son nom et tout autre élément permettant de l’identifier, garantissant ainsi le respect de sa dignité et de son intégrité personnelle.

- Convention de Berne : la Convention de Berne est un instrument juridique international contraignant dans le domaine de la conservation de la nature. Elle protège la plupart du patrimoine naturel du continent européen et s’étend à certains États africains.

Cadre légal français : droit d’auteur, droit à l’image et droit à la voix

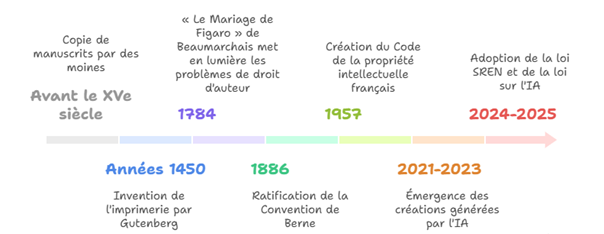

Pour commencer, deux figures ont marqué durablement l’évolution du droit d’auteur en France, posant les bases d’une protection équilibrée entre les créateurs et la société :

- Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais a joué un rôle fondamental dans la reconnaissance légale du droit d’auteur en France. En 1791, grâce à son initiative, l’Assemblée Constituante adopte la première loi mondiale protégeant les auteurs (https://www.sacd.fr/fr/200-ans-de-combats-pour-les-auteurs).

- Victor Hugo a été un défenseur engagé du droit d’auteur au XIXe siècle. Il a participé à la fondation de la Société des Gens de Lettres et plaidé pour une extension des droits des auteurs (https://scinfolex.com/2014/04/30/domaine-public-payant-victor-hugo-naurait-pas-voulu-ca/).

Le droit d’auteur en France est un ensemble de règles qui protège les œuvres de l’esprit, telles que les créations littéraires, artistiques, musicales et audiovisuelles. La voix d’une personne est juridiquement protégée en tant qu’attribut de la personnalité, au même titre que l’image ou le nom. Même si la loi ne la mentionne pas explicitement, la jurisprudence a reconnu dès les années 1970 qu’imiter une voix sans autorisation peut constituer une atteinte à la vie privée.

Le droit d’auteur, lui, ne protège pas la voix en tant que telle (mais peut s’appliquer à un enregistrement vocal s’il est original). Les artistes-interprètes disposent aussi de droits voisins sur leurs prestations enregistrées. Ainsi, utiliser sans autorisation un enregistrement vocal ou cloner synthétiquement la voix peut être considéré comme une faute civile ou une contrefaçon.

Certaines exceptions sont admises, notamment pour la satire ou l’information, à condition de ne pas porter atteinte à la réputation de la personne. En revanche, un usage publicitaire ou commercial sans accord est en principe interdit.

Après le décès, les droits de la personnalité s’éteignent, mais les héritiers peuvent agir s’il y a atteinte à la mémoire du défunt. Les droits patrimoniaux d’auteur perdurent 70 ans, et les droits moraux sont transmissibles. En résumé, en France, les vivants ont un contrôle fort sur leur voix, et les œuvres vocales des défunts restent protégées par les droits d’auteur.

Que conclure ? La voix est aujourd’hui un élément juridique protégé, même face aux innovations technologiques. L’usage de la synthèse vocale doit rester encadré pour préserver les droits des personnes concernées, vivantes ou non. Si l’IA offre des perspectives créatives inédites, elle impose aussi un devoir de vigilance éthique et juridique aux artistes, producteurs et développeurs.

Chansons à voix synthétiques d’artistes connus : légalité et statut des œuvres IA

Le développement des IA génératives capables d’imiter des voix célèbres a suscité des créations virales, sans autorisation, posant alors des problèmes juridiques liés à la contrefaçon ou à l’exploitation non consentie de l’identité vocale.

Par exemple, les IA génératives permettent d’utiliser la voix de stars connues pour créer des « featurings » virtuels spectaculaires comme en 2023 avec « Heart on My Sleeve » (https://www.youtube.com/watch?v=S2qxvg9NNPM) imitant les voix des chanteurs Drake et The Weekend devenue virale sur les plateformes, sans aucune participation des artistes réels. Leur maison de disques (Universal Music) est intervenue rapidement en invoquant la violation du copyright pour faire supprimer le titre des réseaux. Universal a dénoncé à la fois l’entraînement de l’IA sur la musique de ses artistes sans autorisation et la présence en ligne de contenus « infringés » (emprunté à l’anglais infringed, signifie « ayant enfreint un droit », généralement un droit de propriété intellectuelle) générés par IA.

En l’absence d’autorisation, elles sont traitées comme des atteintes aux droits exclusifs des artistes. Deux types de droits peuvent être invoqués contre ces chansons générées par IA : (a) les droits de propriété intellectuelle sur les œuvres existantes exploitées indûment, et (b) les droits de la personnalité (voix, image) de l’artiste quant à l’usage de son identité vocale.

En France, même sans précédent juridique spécifique aux chansons deepfakes, les règles actuelles suggèrent que leur diffusion sans accord serait condamnable. L’exemple d’Angèle (https://www.youtube.com/watch?v=EiV1YxtbfcE&pp=ygUJI2xzYWl5YWFu) illustre l’ambivalence des artistes face à ces pratiques. Le statut des œuvres IA reste flou : sans intervention humaine significative, elles échappent au droit d’auteur ; avec, une protection est envisageable, mais l’usage d’une voix clonée sans autorisation demeure risqué.

En pratique, la plupart des créations sont mixtes : un humain intervient en amont (en fournissant un prompt, une mélodie de base, etc.) ou en aval (en retravaillant le rendu). Si cette intervention humaine est considérée comme significative, alors l’œuvre finale pourrait être protégée et attribuée à cet humain. La frontière est floue et s’apprécie au cas par cas, et c’est toute la problématique de ce sujet !

Que conclure ? Les IA créatives ouvrent des possibilités fascinantes, mais elles doivent évoluer dans un cadre clair. Il devient urgent d’encadrer juridiquement la reproduction vocale, via des licences, de la transparence et une meilleure reconnaissance du rôle humain dans la création.

Voix de personnes décédées : restrictions légales et droits post-mortem

Avec mes podcasts, je ne clone pas encore les voix de mes disparues, mais l’idée me démange ! Par exemple AskMona l’a fait avec Dali avec qui vous pouvez interagir lors de la visite du musée (https://www.club-innovation-culture.fr/ask-dali-nouvelle-experience-ia-musee-floride/). Car aujourd’hui, cloner la voix d’une personne physique est facile, tout comme recréer la voix de personnalités décédées. Il faut prévoir 6 minutes d’enregistrement et le tour est joué. Sur Zonos, seules 30 secondes suffisent ! alors que dit le droit français ?

En France, les droits de la personnalité (dont la voix) s’éteignent après la mort, sauf en cas d’atteinte à la mémoire du défunt. Le producteur de « L’Hôtel du Temps » (https://www.france.tv/france-3/hotel-du-temps/) a par exemple consulté la famille de Dalida, sans obligation légale. Tant que la mémoire du défunt est respectée et que les droits d’auteur sur ses œuvres (70 ans post mortem) ne sont pas enfreints, l’usage reste licite.

Que conclure ? Le clonage vocal post-mortem est légalement plus simple que celui d’un vivant, mais les usages non éthiques ou artistiquement douteux peuvent soulever des critiques ou des recours. Le flou juridique persiste, et une clarification législative pourrait s’avérer nécessaire pour mieux encadrer cette pratique grandissante.

Évolutions récentes du droit français (2024-2025)

Face à la prolifération des deepfakes et à la multiplication des créations générées par IA, la France a adopté en 2024 la loi SREN (https://www.cnil.fr/fr/sren-loi-securiser-reguler-lespace-numerique-nouvelles-missions-cnil), qui punit la diffusion de contenus visuels ou sonores trompeurs générés par IA sans mention explicite qu’il s’agit d’un montage. Cela vaut notamment pour les deepfakes vocaux ou vidéo. Les peines peuvent aller jusqu’à 2 ans de prison et 45 000 € d’amende, voire 60 000 € pour les contenus sexuels non consentis.

Le débat sur le droit d’auteur reste ouvert : aucune réforme majeure n’a encore été adoptée concernant les œuvres générées par IA. En l’état, le droit commun s’applique : pour être protégée, une œuvre doit être le fruit d’une intervention humaine, et refléter une démarche créative personnelle. La France a cependant lancé une mission de réflexion (CSPLA : https://www.culture.gouv.fr/fr/nous-connaitre/organisation-du-ministere/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique-CSPLA/travaux-et-publications-du-cspla/missions-du-cspla) et participe activement aux négociations européennes autour de l’AI Act, qui prévoit des exigences accrues de transparence pour les contenus générés automatiquement.

Les enjeux autour de la voix, en particulier, font l’objet d’une attention croissante. La France suit de près les discussions sur l’entraînement des modèles. La directive européenne TDM autorise certains usages (https://www.touteleurope.eu/economie-et-social/qu-est-ce-que-la-directive-europeenne-sur-le-droit-d-auteur/), mais les limites restent floues hors du cadre scientifique. Cette incertitude juridique pousse les professionnels à réclamer un meilleur encadrement : en 2024, les comédiens de doublage ont demandé l’inscription contractuelle d’un droit de regard sur l’usage de leur voix. Une démarche qui rejoint les mouvements similaires observés aux États-Unis (grève du syndicat SAG-AFTRA) ou au Japon (manifestes d’acteurs vocaux : https://www.radiofrance.fr/mouv/podcasts/la-chronique-de-jules-thiebaut/la-chronique-de-jules-thiebaut-du-lundi-21-octobre-2024-3055741).

En droit français, le mort n’a plus de droit personnel sur son image ou sa voix. L’exploitation posthume d’une voix ne nécessite donc pas l’accord des héritiers, sauf si elle porte atteinte à la mémoire ou à la tranquillité des proches.

Que conclure ? La France commence à légiférer contre les usages abusifs de l’IA, mais le droit d’auteur reste à la traîne face à la complexité des œuvres générées automatiquement. Des clarifications sont attendues sur la titularité des œuvres IA, l’entraînement sur des données protégées et le clonage vocal. L’enjeu sera de trouver un équilibre entre innovation et protection : assurer la transparence, encadrer les usages, et reconnaître la place de l’humain dans les processus créatifs pour que l’intelligence artificielle enrichisse la création, sans la dévoyer.

Et dans les autres pays ?

Chaque pays développe sa propre réponse aux défis juridiques liés à l’IA et à la voix.

États-Unis : Le droit à la voix y est protégé par le « right of publicity », même après la mort. Des artistes comme Bette Midler et Tom Waits (https://linc.cnil.fr/les-droits-de-la-voix-22-quelle-parole-pour-nos-systemes) ont gagné des procès contre des imitateurs vocaux. Les créations IA sans intervention humaine ne sont pas protégées par le droit d’auteur. L’usage des œuvres pour entraîner l’IA est évalué via le fair-use.

Canada : La voix est protégée au titre de la vie privée, surtout en cas d’exploitation commerciale. En l’absence de droit post-mortem fédéral, certaines provinces comme le Québec permettent aux héritiers d’agir.

Japon : Le pays mise sur une approche contractuelle : les comédiens de doublage demandent des clauses encadrant l’usage de leur voix. L’entraînement d’IA est autorisé à des fins internes, mais l’exploitation publique nécessite le consentement.

Royaume-Uni : Il reconnaît un droit d’auteur sur les œuvres générées par ordinateur pendant 50 ans. Le pays protège la voix et l’image depuis 1970, dans une logique assez proche du modèle européen.

Chine : Elle impose le consentement et l’étiquetage des deepfakes. Les œuvres IA peuvent être protégées si elles sont originales et qu’un humain identifiable est derrière la production.

Que conclure ? Malgré des stratégies variées, une tendance globale se dessine : mieux encadrer les usages de l’IA, protéger l’identité vocale, garantir la transparence des processus créatifs et réfléchir à une éventuelle reconnaissance juridique des œuvres générées automatiquement. La France peut s’en inspirer pour bâtir un cadre équilibré et efficace. Chaque pays adopte une stratégie différente, mais tous cherchent à mieux encadrer les usages de l’IA. Le Royaume-Uni a déjà ouvert la voie en accordant une protection limitée aux œuvres produites par ordinateur sans auteur humain identifié, le Japon privilégie une approche contractuelle avec les artistes, la Chine impose un contrôle strict et transparent, et le Canada protège la voix via le droit à la vie privée.

Ces approches diverses montrent qu’il est possible de concilier innovation technologique et protection des droits fondamentaux. Pour la France, il s’agit désormais de trancher : faut-il accorder un statut légal à certaines œuvres créées avec l’aide de l’IA, ou se contenter d’encadrer strictement leurs usages afin de préserver les droits humains et artistiques ? Une régulation souple, mais ferme semble être la voie à suivre.

Quels sont les prochains défis face à l’IA ?

Les œuvres générées par intelligence artificielle remettent en question les fondements traditionnels du droit d’auteur. En droit français, une œuvre n’est protégée que si elle reflète l’empreinte de la personnalité de son auteur. Or, une IA, dénuée de conscience et de volonté propre, se contente de recombiner des données existantes, sans processus créatif autonome au sens juridique.

Cette situation soulève deux interrogations majeures : Qui est l’auteur d’une œuvre IA ? Et en cas d’atteinte aux droits d’un tiers, qui est juridiquement responsable — l’utilisateur, le concepteur de l’IA, ou la plateforme qui la commercialise ?

Plusieurs pistes sont aujourd’hui à l’étude pour combler ce vide juridique. Parmi elles : la création de licences spécifiques pour l’usage des voix ou des styles artistiques, l’instauration de nouveaux droits voisins pour encadrer les œuvres issues de systèmes automatisés, ou encore le renforcement des obligations de transparence à l’égard des éditeurs d’IA, notamment sur les bases de données utilisées pour l’entraînement des modèles.

L’Europe avance déjà dans cette direction avec l’AI Act, qui obligera les fabricants d’IA à déclarer les données utilisées pour leurs entraînements, afin de mieux protéger les auteurs (https://www.village-justice.com/articles/generative-propriete-intellectuelle-les-defis-juridiques-les-perspectives,49889.html).

Que conclure ? Les prochaines années seront déterminantes : il faudra réconcilier innovation technologique et protection des créateurs. Un cadre juridique adapté devra permettre de mieux encadrer les œuvres issues de l’IA, clarifier les responsabilités, et préserver les identités dans un écosystème numérique en pleine mutation.

Perspectives

L’émergence des intelligences artificielles créatives met en lumière un flou juridique persistant, y compris parmi les professionnels du droit. Le droit d’auteur à l’ère de l’IA est encore en construction : il doit désormais adapter la protection des créateurs humains avec les réalités d’une création automatisée, souvent hybride.

La France dispose déjà de bases solides : droit à la voix, droit d’auteur classique, protection contre les deepfakes. Mais ces outils montrent leurs limites face aux œuvres IA sans auteur humain clairement identifié, ou aux usages commerciaux de voix clonées. Le flou persiste, notamment sur la responsabilité juridique ou la reconnaissance d’une œuvre mixte.

Les prochaines années seront cruciales : entre l’entrée en vigueur de l’AI Act européen et les premières décisions de jurisprudence attendues, un nouveau cadre devra émerger ! Il devra garantir la transparence, encourager la contractualisation autour des droits à la voix, à la voix, à l’image ou au style, et surtout, instaurer un équilibre entre innovation technologique et respect des identités humaines.

Aucune réponse unique ne s’impose à ce stade. Mais les pistes existent : renforcer la protection juridique des voix, encadrer les deepfakes par une obligation de signalement, créer des licences spécifiques pour les usages d’IA. Dans un contexte globalisé, une coopération internationale devient incontournable : la protection des droits ne peut s’arrêter aux frontières quand les intelligences artificielles, elles, n’en ont pas.

L’IA offre d’immenses possibilités créatives, mais impose un nouveau contrat social entre technologie et droit. La France, avec sa tradition juridique et son engagement pour les auteurs, peut jouer un rôle moteur dans cette transition mondiale.

Je vous propose de réfléchir sur différents sujets :

Comment protéger efficacement les voix et identités des artistes sans brider la création numérique ?

Faut-il interdire certains usages IA (comme faire parler un défunt sans accord) ou simplement les encadrer ?

Et si demain, des artistes choisissent volontairement de cloner leur voix contre rémunération, faudra-t-il encadrer ces contrats comme on encadre aujourd’hui les droits d’auteur classiques ?

Maxime FAVERO